近日,新一輪醫療器械集中帶量采購結果公布,部分產品中標價格跌破歷史最低點,其中最低中標價僅為200元。這標志著醫械行業價格競爭進入白熱化階段,又有一批企業面臨嚴峻的市場考驗。

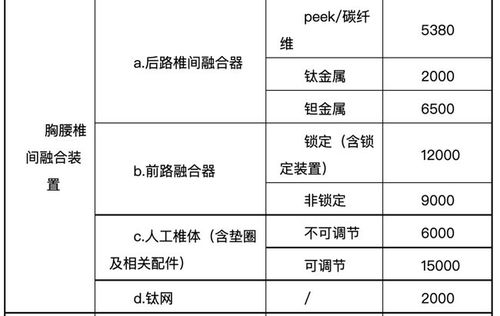

本次集采覆蓋骨科植入物、心血管介入、眼科耗材等多個高值醫用耗材領域。從公布的中標結果來看,平均降價幅度達到52%,部分品類降幅甚至超過80%。以某知名企業的關節假體為例,原市場價約1.2萬元的產品,此次中標價已降至不足3000元。

受影響企業名單顯示,包括以下企業未能中標或僅以極低價格中標:

1. 華東醫療器械有限公司

2. 康健醫療科技集團

3. 普瑞生物材料股份

4. 安泰醫學技術公司

5. 瑞康醫用制品有限公司

這些企業在集采中的失利,折射出當前醫械企業面臨的共同困境:一方面要應對日益激烈的價格競爭,另一方面要維持研發投入和產品質量。有分析指出,未能中標的企業可能面臨市場份額大幅萎縮的風險,而低價中標的企業則需承受巨大的利潤壓力。

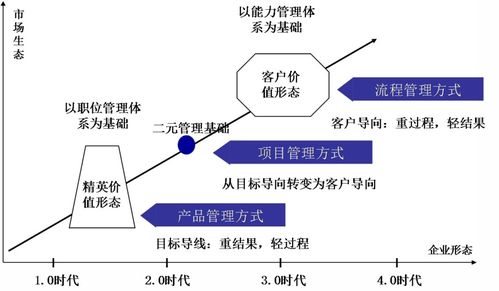

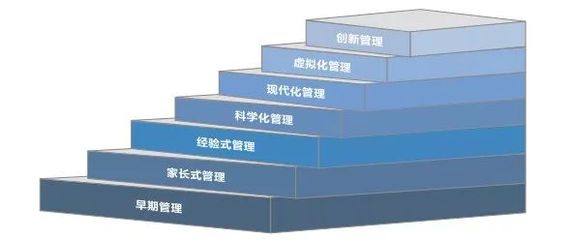

從企業管理角度,此次集采結果帶來重要啟示:

企業必須重新審視成本控制體系。在集采常態化背景下,成本優勢成為核心競爭力。企業需要從原材料采購、生產流程、物流配送等各個環節進行精細化成本管理。

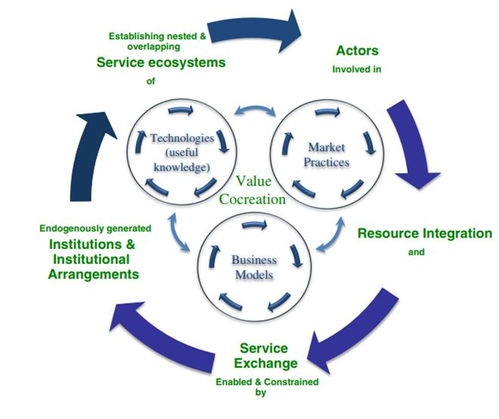

產品差異化戰略勢在必行。單純依賴價格競爭難以持續,企業應加大研發投入,開發具有自主知識產權的高端產品,或在細分領域建立技術壁壘。

第三,營銷模式亟待轉型。傳統的"帶金銷售"模式已難以為繼,企業需要建立專業的學術推廣團隊,通過提供優質的售后服務和技術支持來贏得醫療機構認可。

第四,供應鏈管理需要優化。企業應當建立更加靈活、高效的供應鏈體系,既能應對集采帶來的批量訂單,又能保持合理的庫存水平。

業內專家建議,醫械企業應當正視集采帶來的挑戰,將其視為轉型升級的契機。通過加強內部管理、優化產品結構、提升服務質量,在激烈的市場競爭中尋找新的發展路徑。

隨著醫保控費力度持續加大,醫療器械行業洗牌加速。唯有那些能夠適應新規則、主動求變的企業,才能在行業變革中立于不敗之地。